klar, Optisch nicht ganz so ansprechend, aber sehr Informativ..

gefunden auf:

http://www.datum.at/0806/stories/2602302/

SchildbürgerVincenzo Lancia hatte es nicht schlecht erwischt: Als jüngstes von vier Kindern eines Konservendosenmagnaten, der in Argentinien zu Reichtum gekommen war, schien seine Zukunft schon bei der Geburt im August 1881 gesichert. Sein Vater, Giuseppe Lancia, legte Wert darauf, dass aus seinen Nachkommen auch was würde, und er dachte Vincenzo eine Karriere als Anwalt zu, kamma imma brauchen. Die Lancias wohnten, wie es sich damals schickte, abwechselnd im Sommerhaus in den Bergen am Lago Maggiore und in Turin.

Im elterlichen Stadthaus am Corso Vittorio Emanuele haben sich im Hinterhof Bastler eingemietet, die Cerainos. Sie reparieren Fahrräder und Autos. Ihr großer Traum aber ist es, ein eigenes Auto zu konstruieren. Der junge Vincenzo überzeugt seinen Vater davon, von der Anwaltsidee zu lassen und ihm stattdessen zu erlauben, Buchhalter bei den Brüdern Ceraino zu werden.

Der saubere Beruf, ein Vorwand: Viel lieber verkriecht sich der Millionärssohn bis zu den Ellbogen in den Eingeweiden von Autos. Die Cerainos kriegen ihr erstes Auto dank eines Mäzens tatsächlich auf die Straße. Der „Welleye“ ist so gut, dass die Nachfrage die Kapazitäten der Hinterhofwerkstatt schnell übersteigt. Die Cerainos verkaufen an Fiat. Mit dem Auto geht der vermeintliche Buchhalter Lancia mit zur großen Firma, nunmehr als Rennfahrer: Vincenzo Lancia ist der erste Starpilot der jungen Firma Fiat, er führt den allerersten Grand Prix von Frankreich in der allerersten Runde an, er gewinnt gleich das zweite Rennen, an dem er teilnimmt.

Daneben gründet er gemeinsam mit einem anderen Fiat-Testfahrer namens Claudio Fogolin 1906 seine eigene Firma: Lancia & C. Fabbrica Automobili. Es dauert zwei Jahre bis zum ersten selbst gebauten Auto; sie nennen es Alpha. Das ist bereits der Schlüssel zu den künftigen Vornamen von Lancia-Automobilen: In der Regel heißen sie nach Buchstaben des Alphabets. Ausnahme von der Regel: In manchen Zeiten heißen sie wie Römerstraßen. Faustregel: Gilt weder Regel eins noch zwei und tragen Lancias fremde Namen, ist die Firma in der Krise.

Schon bei den ersten Autos von Lancia schwingt die Herkunft ihres Gründers mit. Lancia, der erfolgreiche Jungunternehmer aus gutem Haus, baut die Autos, die er selber fahren will: groß, luxuriös und sportlich. Genau das gilt bis heute als der Markenkern von Lancia oder als DNA, wie der moderne Markenbeauftragte heute sagt. Das freilich muss man hinterfragen, ist Lancia in seiner Frühzeit doch eher eine Speerspitze der technischen Revolution denn eine Marke für Freunde von Alcantara und Beinfreiheit. Mehrscheiben-Trockenkupplung, elektrische Zündung, Scheinwerfer und Starter (1913), 1918 fantastische Motoren voller Pracht und Verschwendung (ein Reihen-Achtzylinder und ein V12 mit engem Zylinderwinkel!) und schließlich 1922 im Lambda eine Revolution im Autobau, die bis heute Gültigkeit hat: die Erfindung der selbsttragenden Karosserie. Bislang waren Autos nämlich wie Kutschen gebaut worden, beginnend mit einer Plattform, an die das restliche Gefährt angeschraubt wurde. Nun entstanden Autos plötzlich im Ganzen.

Alle mussten diese Denkweise von Lancia übernehmen. Man kann sagen, dass Lancia dem Auto in dieser Zeit mehr zutraute als seine Konkurrenten. Wieder als erste Firma wagte man es, den Motor nicht fix mit dem Chassis zu verschrauben, sondern schwimmend zu lagern. Der Komfortgewinn war unerhört, konnten sich die Motorschwingungen so doch nicht mehr ungehindert in den Innenraum fortpflanzen. 1911, ein Jahr nachdem er seinen Fiat-Vertrag gekündigt hatte und sich ganz auf die eigene Firma konzentrieren konnte, hatte Lancia von Carlo Biscaretti di Ruffia, einem gräflichen Industriedesigner, den er anlässlich einer Panne an dessen Benz kennen gelernt hatte, ein prägnantes Logo entwerfen lassen: ein Lenkrad und eine Fahne mit dem Familiennamen in ein Schild eingeschrieben, Letzteres immer wieder (und bis heute) als Form für den Kühlergrill verwendet.

Vincenzo Lancia heiratete 1922 seine Adele, gemeinsam hatten sie drei Kinder. Lancia war ein erfolgreicher Unternehmer, eine Zierde der Familie, wie er es als Anwalt nicht besser hätte sein können. Doch er hörte nicht auf, an Details zu werken, seine Ingenieure zu fordern. Als nächstes Problem machte Lancia, wohl auch durch seinen regelmäßigen Weg von Turin über die schlechten Wege rauf in die Berge hinterm Lago Maggiore beeinflusst, das Fahrwerk aus. Präziser, komfortabler, neutraler sollte es werden. Lancia sammelte Patent um Patent. Spektakulär auch die so genannte Buch-Karosserie, wo Vorder- und Hintertür gegenläufig öffneten, was vor allem dem bequemen Einstieg entgegenkam. Man darf vermuten, dass seine schwangere Frau den Anstoß zu dieser Entwicklung gegeben hat.

Als nächstes bestimmendes Thema im Automobilbau erkannte Vincenzo Lancia, beeinflusst wohl auch durch die Ästhetik der Kampffliegerei, die Aerodynamik. Es war die Zeit der Geschwindigkeitsweltrekorde. Vor allem die deutschen Hersteller Mercedes und Audi Union (später in Audi aufgegangen) taten sich hier hervor. Lancia gab den Auftrag zur Entwicklung des kleinen Sportwagens Aprilia, nach einem Tatra erst das zweite Serienauto mit Fließheck. Lancia-typisch sollte der kleine Aprilia ein praktisches Feature haben, das sonst höchstens Luxuslimousinen auszeichnete, nämlich eine Benzinuhr. Auf Knopfdruck leuchtete im Armaturenbrett pro fünf vorrätiger Liter Sprit ein Lämpchen auf. Den Serienstart des Aprilia erlebte Vincenzo Lancia nicht mehr. Überraschend starb er 1937 an einem Herzinfarkt. Sein Sohn Gianni übernahm und brachte die Firma durch den Krieg und die Jahre danach.

Lancias Vorteil gegenüber der Konkurrenz war, dass der Aprilia auch nach dem Krieg noch immer ein relativ modernes Auto war, man sich teure und zeitintensive Neukonstruktionen fürs Erste also sparen konnte. Mit den Fünfzigern kamen die großen Tage des Rennfahrens, wie wir es heute kennen – und Gianni Lancia, der Sohn des Firmengründers, war eine ihrer großen Figuren am Pistenrand.

Nicht nur, dass er das bis heute übliche Putzen der Rennautos erfand (die charakteristisch dunkelrot lackierten Lancias hatten vor und nach den Rennen stets zu funkeln und zu glänzen); er erarbeitete auch eine unverwechselbare Identität fürs Rennteam: Lancias rannten unter dem Logo eines stilisierten gelben Elefanten, auf italienisch liebevoll „elefantino“. 1953 fuhr der unbestritten beste Rennfahrer aller Zeiten, der Argentinier Juan Manuel Fangio, Lancias Sportwagen. Der Ruf der Marke und die Technik waren so brillant, dass sich der italienische Starpilot Alberto Ascari als Nachfolger meldete, als sich Fangio gen Mercedes-Benz verabschiedete.

Prompt gewann Ascari die Mille Miglia auf Sizilien, damals das berühmteste und härteste Rennen der Welt. Lancia ging in die Formel 1, Ascari ging mit und fuhr von Anfang an in der Spitze mit. Es war Ascari in einem Lancia, der beim Grand Prix von Monaco ins Hafenbecken stürzte und beinahe ertrunken wäre, lassen Sie sich da von keinem Fernsehkommentator etwas anderes einreden. Ascari wurde aus dem Mittelmeer gefischt, nur um vier Tage später in einem privaten Ferrari in Monza tödlich zu verunglücken. Geschockt verschenkte Gianni Lancia seinen kompletten F1-Krempel an Enzo Ferrari und kehrte nie wieder zurück.

Was nun? Lancia suchte und fand sich selber. 1957 kam der Flaminia auf die Welt, benannt nach der historischen Straße von Rom nach Rimini. Besonders als Coupé war Lancias Flaggschiff eins der schönsten Autos, die die Welt je gesehen hat. Der (die?) Aurelia war, ganz ungepimpt, das Auto, das man haben wollte, war man wer. Ernest Hemingway zum Beispiel. Oder Brigitte Bardot. Oder Sophia Loren. Oder Elizabeth, die englische Königin. Also doch die Marke für das obere Ende der Einladungsliste? Mitnichten.

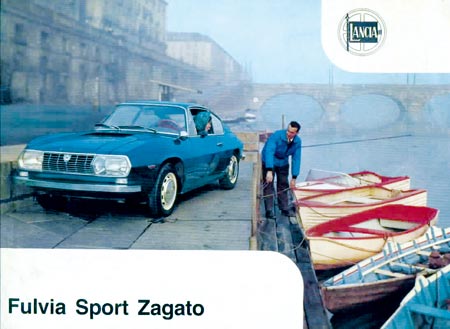

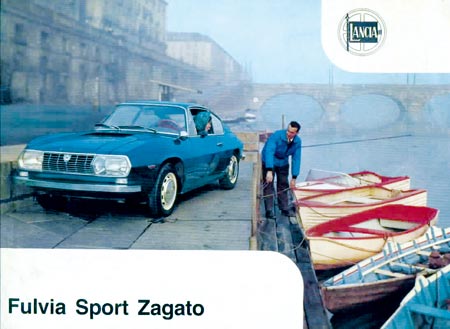

Lancia konterkarierte den Ausflug ins Establishment mit der Fulvia, in ihrem Grundgedanken heute einer der Hoffnungsträger der Marke. Die Fulvia war ein kompaktes, leichtes Coupé mit modernem Frontantrieb und gutem Fahrwerk. Bei seiner Präsentation zwar doppelt so teuer wie ein vergleichbarer Ford Capri, aber um Klassen eleganter und in den Händen von Könnern aufgrund seines geringen Gewichts trotz der relativ schwachen Motoren eine Waffe. Ein Understatement-Car reinsten Wassers.

1973 wurde die Rallye-WM etabliert: ein gefundenes Fressen für die Fulvia. Lancia und dahinter ein ganzes Land delektierten sich daran, wie dieses filigrane, zerbrechliche, zarte Autolein den groben Rübenbombern der Konkurrenz ein ums andere Mal Beton gab. Keine bedeutende Rallye, die die Fulvia nicht gewann. Dennoch: nur ein Vorgeschmack, und trotzdem das Ende einer Epoche.

1969 hatte die Familie Lancia an Fiat verkauft. Alfa Romeo, der dritte große italienische Autohersteller, folgte Lancia 1986 in diese dunkle Gasse. Schon seit den Zwanzigern hatte Lancia immer wieder mit dem italienischen Designstudio Bertone zusammengearbeitet. 1970 stand das Meisterstück dieser Zusammenarbeit am Turiner Automobilsalon: der Stratos. Er brach mit allen Konventionen des bekannten Autodesigns, räumte vor allem mit den harmonischen, fließenden Formen auf, die man italienischen Autos in der Regel zuschrieb. Der Stratos war ein harter, flacher, brutaler Keil, gezeichnet mit dem Lineal, nicht mit dem Zirkel. Man muss es dem neuen Eigentümer Fiat hoch anrechnen, dass Lancia dieses Geschwür, das eigentlich nur als Versuch gedacht war, eine neue Designsprache zu finden, bis zur Serienreife fertig entwickeln durfte. Immerhin konnte man dabei auf Teile von Ferrari zurückgreifen, mittlerweile ebenfalls unter dem Fiat-Dach daheim.

Der Stratos wurde zum ersten Designer-Rennwagen, gleichzeitig eine kompromisslose Umsetzung von Rallye-Anforderungen: Sie wünschen, wir spielen. Wo die Autos der Konkurrenz adaptiertes Serienmaterial waren, kam der Stratos als reines Rennauto daher, das unter dem kapriziösen Sandro Munari Drama und Victoria in die Rallye brachte. Eigentlich war der Stratos viel zu perfekt und wahnsinnig, um auf wehrlose Ford Escorts und Citroën DS losgelassen zu werden; doch irgendwie brachte Lancia die geforderte Stückzahl unters Volk, um die Homologation als Serienauto zu erlangen. Mit sanftem Druck wurden Händler dazu überredet, einen Stratos im Paket mit verkäuflicher Massenware doch mit zu übernehmen.

Im Kleinanzeigenteil von deutschen Automagazinen aus den Siebzigern findet man Inserate nagelneuer Stratos Stradale um deutlich unter 30.000 D-Mark. Heute werden Lancia Stratos nicht unter 100.000 Euro gehandelt, Rennautos mit dokumentierter Geschichte auch gern ums Doppelte. Hier hat die Wirkungsgeschichte den Marktwert bestimmt. Dasselbe gilt in gerader Linie für Beta Montecarlo, 037 rally und Delta Integrale. Zwanzig Jahre lebte die Marke vom Ruhm des Sports und konnte sich deswegen erlauben, relativ biedere und unspektakuläre Massenware zu überhöhtem Preis loszuschlagen.

Bis dann irgendein Kopf, geblendet durch den sagenhaften Erfolg des Alfa 156 und die damit verbundene Wiederauferstehung der Marke, eine neue strategische Ausrichtung des italienischen Autokonzerns erfand: Fiat stand für Masse. Alfa für Sport. Lancia für Luxus. Kein Wunder, dass dieses Konstrukt nie aufging. Lancia war nie Mercedes gewesen, ja nicht einmal Citroën. Doch in der verlogenen Atmosphäre der New Economy konnte man sich alles Mögliche schönreden. Hauptsache ein Konzept, Hauptsache eine Honorarnote. Als Folge dieser Business-Lounge-Logik wurde Lancia nicht nobel, sondern belanglos.

Weil sich vorgetäuschte Noblesse schlecht verkauft, kamen die Erbsenzähler im Konzern zum Zug und zerzausten die Marke zusätzlich. Hier wurden Eigenentwicklungen gestoppt, dort Allerweltsmotoren zwangsverordnet, anderswo Preise angepasst. Keiner wusste mehr, wofür Lancia stand. Am ehesten funktionierte die Marke noch an ihren Rändern, nämlich bei den schnuckeligen Kleinwagen (Y) oder den Repräsentationslimousinen (Thesis). Der Rest war ein Krampf in Alcantara, das die Schwächen alter Fiats verhüllen sollte, die ein Schild als Wappen trugen. Kaum ein Kunde lässt sich derart verarschen.

Außerdem hatte Konzernmutter Fiat in dieser Zeit selber riesige Probleme, da konnte man sich nicht um den schwächelnden Luxusfratz Lancia kümmern. Das Kompaktsegment, einst mit dem Delta gut besetzt, ließ man völlig aus; um in boomende Nischen einzudringen, fehlte die Kraft. So wurde Lancia zum Todeskandidaten in einer brutaler und globalisierter werdenden Autowelt.

Noch vor einem Jahr waren Insider davon überzeugt, dass der Fiat-Konzern Lancia aus schierer Pietät pünktlich nach dem 100. Geburtstag einsargen würde. Den tatsächlichen Tod verhinderten ein paar glückliche Umstände. Erstens: GM musste sich aus der Ehe mit Fiat teuer auskaufen. Das gab den Turinern eine 10-Milliarden-Euro-Nachdenkpause. Zweitens: Die Marken Fiat und Alfa sind derart fix positioniert, dass Nischenmodelle hier kaum Platz haben. Andere Marken haben dasselbe Problem und müssen mit hohem Einsatz Kunstmarken erfinden und mühsam lancieren. Die eingeführte Marke Lancia ist in diesem Kontext ein hoher Wert.

Drittens: Die Menschen lieben Lancia. Die Studie einer modernen Fulvia, bereits 2003 vorgestellt, erhitzt bis heute das Herz italophiler Autofreunde. Unabhängige Designstudios machten sich an die Neuinterpretation des Stratos. Prompt reklamierte der mächtige Ferrari-Präsident Luca di Montezemolo ein Lancia-Logo drauf. Der Werterhalt historischer Lancias liegt weit über dem Schnitt.

Viertens: Die Zeit ist reif für Underdogs. Wenn das technische Know-how im Automobilbau einen derartigen Sättigungsgrad erreicht hat, dass man nirgendwo mehr echte negative Überraschungen erwarten muss, schlägt die Stunde der Individualisten. Aus dieser Position kann man viel leichter neue Themen vorgeben als die großen Tanker der Massenmarken. Fünftens gab und gibt es im Fiat-Konzern noch immer jene Lancia-Heads, die aus Überzeugung zur Marke stehen, für sie kämpfen und ihr so neue Inputs geben.

In diesem Herbst soll Lancia neu erfunden werden. Auf den kommenden Autosalons soll anlässlich des 100. Geburtstags ein neues Kompaktmodell vorgestellt werden, außerdem konkrete Pläne für eine emotionale Wiederaufladung der Marke. Lancia darf fast alles können. Man traut Lancia fast alles zu. Die Strahlkraft ist ungebrochen. Eigentlich ein Wunder.